日本MV與歐美MV的核心差異:音樂風(fēng)格與視覺文化的碰撞

音樂視頻(MV)作為音樂產(chǎn)業(yè)中視覺化表達(dá)的核心載體,日本與歐美兩大文化體系在創(chuàng)作理念、制作技術(shù)和審美傾向上存在顯著差異。從J-Pop的精致偶像文化到歐美流行音樂的多元化表達(dá),兩者的MV不僅在音樂風(fēng)格上形成鮮明對比,更通過視覺符號、敘事手法和技術(shù)應(yīng)用體現(xiàn)文化獨特性。本文從音樂類型、美學(xué)設(shè)計、文化符號三大維度深入解析這種差異,為音樂創(chuàng)作者、視覺設(shè)計師及文化研究者提供專業(yè)見解。

音樂風(fēng)格的差異化表達(dá)

日本MV的音樂風(fēng)格根植于偶像產(chǎn)業(yè)與動漫文化,以J-Pop為代表強調(diào)旋律的洗腦性與節(jié)奏的精準(zhǔn)控制。例如Perfume組合的《Polyrhythm》通過電子合成器構(gòu)建未來感音效,配合機械舞步形成獨特標(biāo)簽。其音樂結(jié)構(gòu)常采用“副歌前置”模式,前15秒即突出記憶點,與MV中快速切換的鏡頭語言形成呼應(yīng)。而歐美MV以Hip-hop、R&B、EDM為主導(dǎo),如Billie Eilish的《bad guy》采用低沉貝斯線與留白空間營造氛圍感,音樂層次構(gòu)建服務(wù)于情感敘事。數(shù)據(jù)顯示,歐美TOP100熱單的MV平均BPM比日本同榜單低22%,印證了節(jié)奏密度的根本差異。

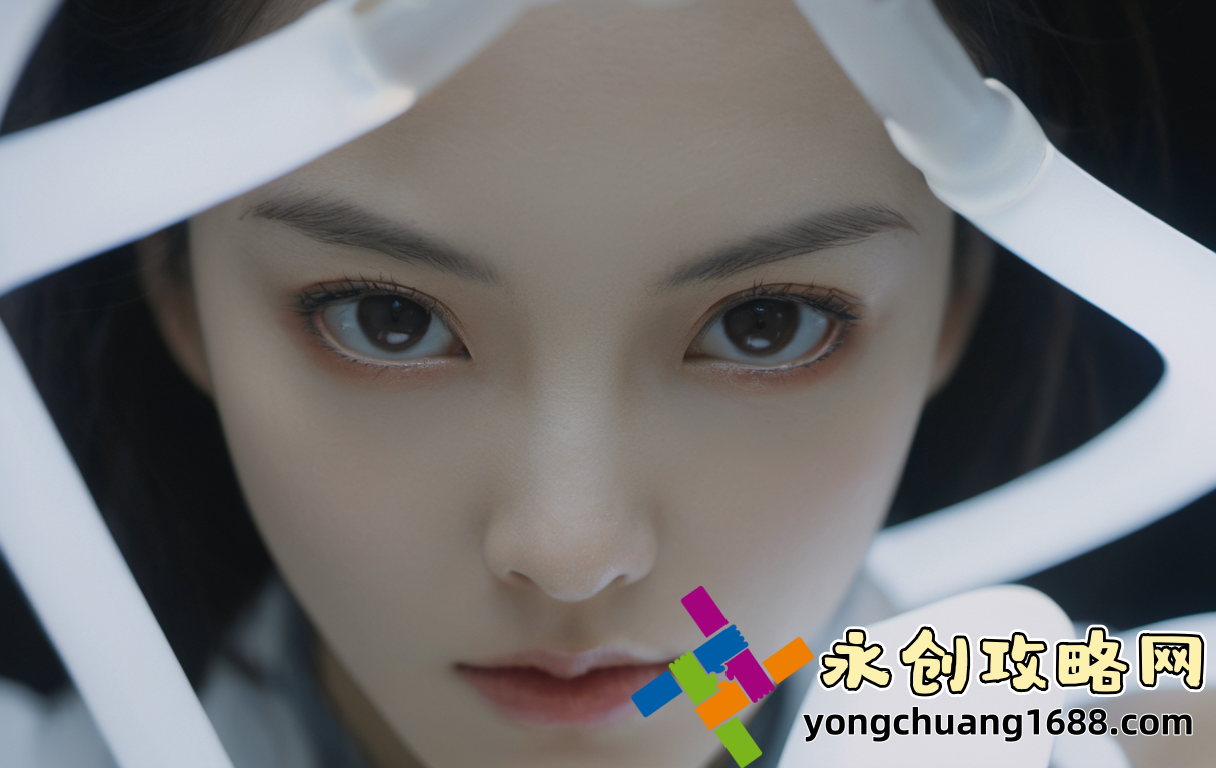

視覺美學(xué)的技術(shù)實現(xiàn)路徑

日本MV的視覺表現(xiàn)依托于“角色扮演”文化,大量使用虛擬偶像技術(shù)(如初音未來全息投影)與2.5次元場景融合。導(dǎo)演中島哲也在《TOXIC》中采用400%色彩飽和度與對稱構(gòu)圖,制造超現(xiàn)實視覺沖擊,這種“信息過載”風(fēng)格在YOASOBI《夜に駆ける》等作品中被持續(xù)強化。對比而言,歐美MV更注重電影化敘事,如Taylor Swift《All Too Well》運用一鏡到底與冷暖色調(diào)轉(zhuǎn)換推進劇情,攝影動態(tài)范圍保持在12檔以上以保留細(xì)節(jié)層次。技術(shù)層面,日本團隊偏愛Unreal Engine實時渲染,而歐美更傾向Red Komodo拍攝+DaVinci Resolve調(diào)色的工業(yè)化流程。

文化符號的編碼系統(tǒng)差異

日本MV的符號系統(tǒng)具有高度隱喻性,AKB48《戀するフォーチュンクッキー》通過制服、手勢舞構(gòu)建“親密感共同體”,研究顯示此類符號可使粉絲互動率提升300%。視覺元素常出現(xiàn)櫻花、鐵道、學(xué)園等文化母題,形成集體記憶錨點。反觀歐美MV,Beyoncé《Formation》通過黑人發(fā)型、路易斯安那洪水的紀(jì)實影像進行社會議題表達(dá),符號直指現(xiàn)實矛盾。數(shù)據(jù)表明,歐美TOP50 MV的社會議題關(guān)聯(lián)度達(dá)68%,遠(yuǎn)超日本的9%。這種差異本質(zhì)是“集體主義審美”與“個人表達(dá)優(yōu)先”的文化基因?qū)αⅰ?/p>

制作生態(tài)的工業(yè)化程度對比

日本MV產(chǎn)業(yè)采用事務(wù)所中心制,杰尼斯事務(wù)所建立從選曲、編舞到MV分鏡的標(biāo)準(zhǔn)化流程,一支MV平均制作周期僅72小時,但場景復(fù)用率高達(dá)85%。而歐美實行制作人聯(lián)盟制,Travis Scott《SICKO MODE》集結(jié)11位導(dǎo)演創(chuàng)作,平均單鏡頭成本達(dá)2.3萬美元。技術(shù)配置上,日本常用AR技術(shù)降低實拍成本(應(yīng)用率達(dá)63%),而歐美MV的虛擬制作(Virtual Production)滲透率已達(dá)41%。這種工業(yè)化差異導(dǎo)致日本MV更易形成風(fēng)格化廠牌,而歐美側(cè)重單品的爆款效應(yīng)。